『おくのほそ道』は元禄2年3月27日から9月6日まで、松尾芭蕉46歳のときに書かれたものなのね。有名な〈序〉は、

月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ馬の口とらえて老をむかふる物は、日々旅にして 、旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。

月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ馬の口とらえて老をむかふる物は、日々旅にして 、旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。

つきひははくたいのかかくにして、 いきこうとしもまたたびびとなり。ふねのうえにしょうがいをうかべうまのくちとらえておいをむかうるものは、ひびたびにして 、たびをすみかとす。こじんもおおくたびにしせるあり。

月日は二度と還らぬ旅人であり、行きかう年もまた同じ。船頭として舟の上で人生を過ごす人、馬子として馬と共に老いていく人、かれらは毎日が旅であり、旅が住いなのだ。古人(西行法師や宗祇、杜甫や李白など、古の文人・墨客)も、その多くは旅において死んだ。

船頭や馬子というような人々は旅そのものが生活の場なので、(定住する)家をもつ必要も意味もない。現代でも、独身の遠洋漁業の漁師、外国航路の航海士などは同じ境遇であるといえるかもしれない。家をもたないというのは、一種の自己解放なのね。束縛されず気の向くまま生きていける境遇を夢見ることは、現代のわれわれにも分かる。

一方で旅の途上での孤独な死を覚悟するという代償を引き受けなければならない。 芭蕉のいう「野ざらし」を覚悟することによって自由は手に入るのである。

芭蕉は人生を「旅」ととらえていた。「月日」「行きかう年」を旅人と表現しているのね。船頭や馬子の、旅の中で生きる生活にずっとあこがれをもっていたのね。尊敬する宗祇や杜甫が旅の途中で逝ったように、芭蕉も旅に生き旅に死ぬことを望んでいたのね。

「更科紀行」の旅から帰り、江戸でしばらく落ち着いていた。しかし定住して安楽な生活をしていたら自分の芸術が鈍るような気がして、また旅に出たいという気持ちになったのではないかな。芸術家肌の芭蕉は「俳諧の師匠」になりきることができなかったように思う。

「点料」というが、簡単にいえば「お月謝」をもらっての暮らしなのね。俳諧を教えて謝礼をもらう(だけ)なんて、 自分の芸術を切り売りしているみたいでいやだったのではないか。西行は仏道の修行と歌道の修業を一致させた。そういう生き方にあこがれ、自分もそうありたいと思っているのに、 江戸にいたら弟子に囲まれ鈍ってしまう。禁欲的な求道者だった芭蕉にとってはそれがいやだった? 句作三昧の日々・環境に身を置きたいという思いがあったのではないだろうかと想像するのね。

俳聖芭蕉とあきこを比べるわけにはいかないが、そのあたりのことがなんとなく想像できる。歩けるうちに吟行をしたいという理由で、しんぶん赤旗の選者を昨年末に辞した。読売新聞関西版「よみうり時事川柳」、ここの選者も、前田咲二先生が亡くなる少し前に「新聞社に(つぎの選者として)あんたの名前を届けておくぞ」と言われたときに、「それはやめておいて」とお断りしたのも(●●から恫喝されていたからだが)、頭の隅に吟行(創作)をしたい気持ちがなかったとは言えない。

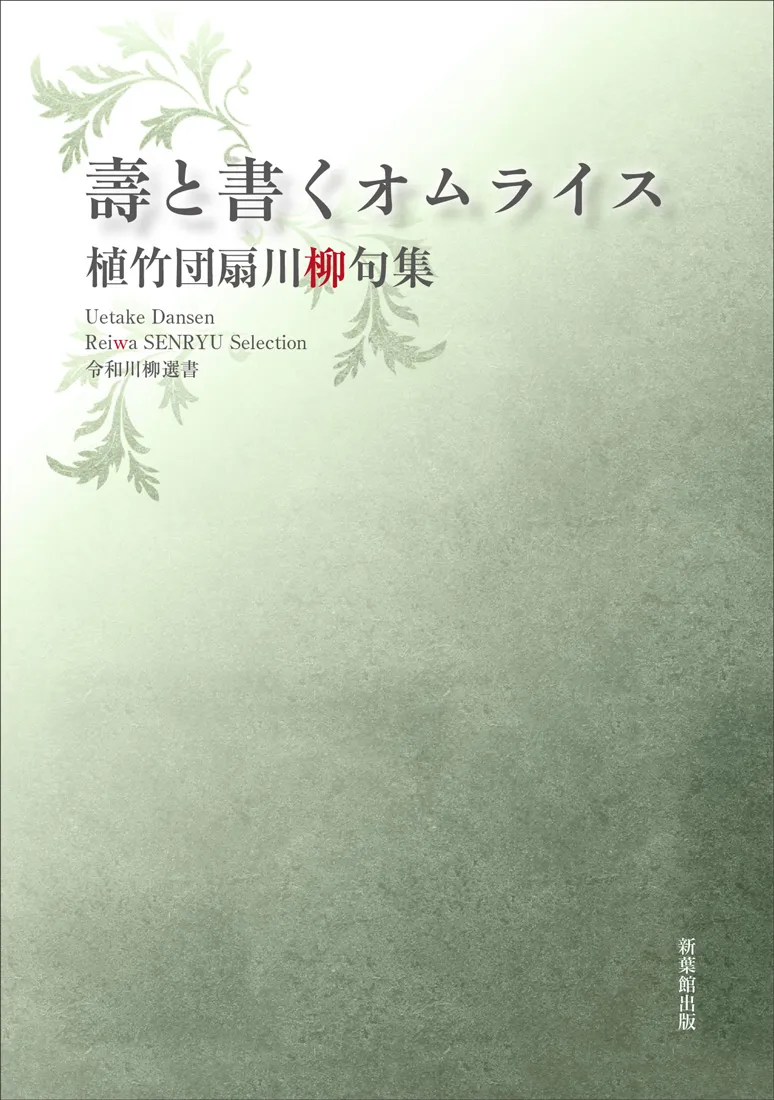

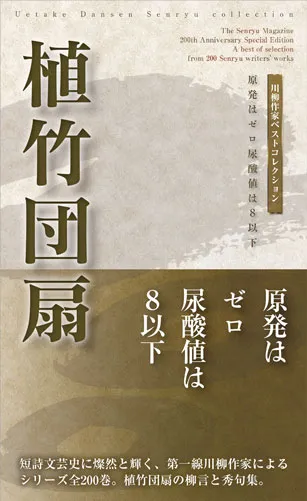

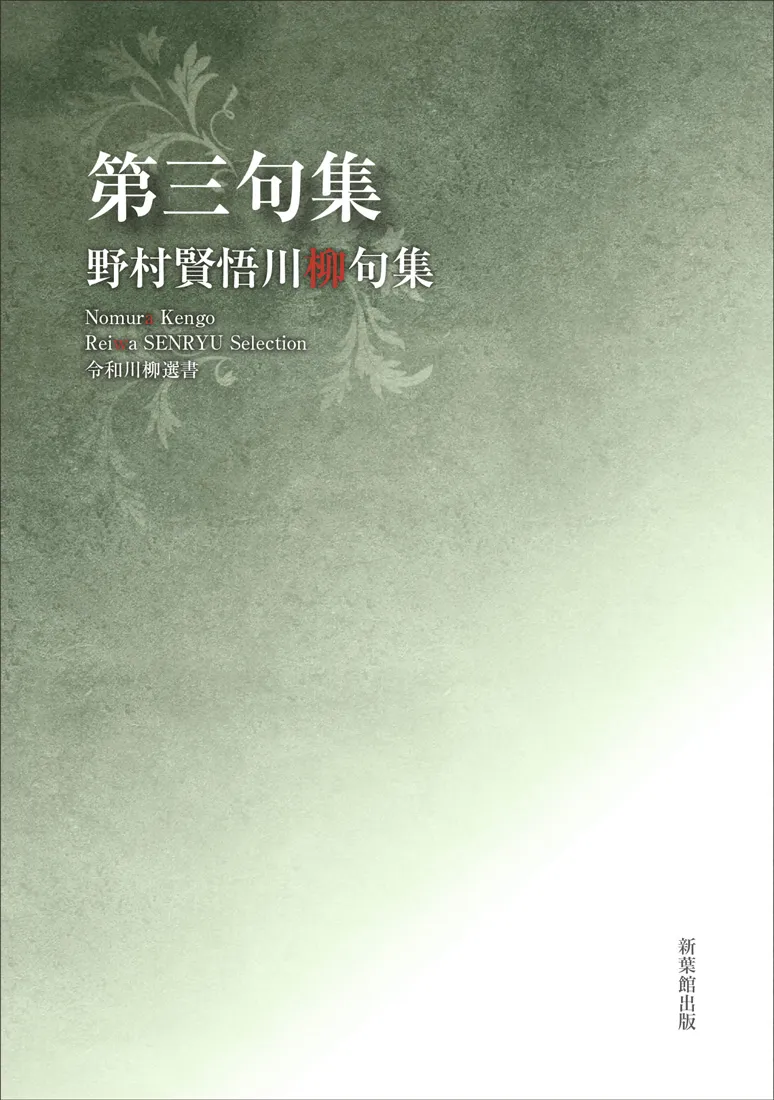

先生が亡くなられてから『たむらあきこ吟行千句』ほか3冊の上梓、いままたつぎの出版を目標にしている。新聞の選者は時間的拘束があるので、吟行ができなくなったら(ご依頼があれば)ふたたび考えたい。

Loading...

Loading...