師・前田咲二は、生前“東の横綱”と称えられたように、達吟家だった。番傘本社句会はじめあちこちの大会で秀句をとる常連だった。師は、病で倒れられるまで瓦版の会会長をほぼ十年間務められ、同時に読売新聞関西版「よみうり時事川柳」欄の選者でもあった。(写真と本文内容とは関係ありません。)

師・前田咲二は、生前“東の横綱”と称えられたように、達吟家だった。番傘本社句会はじめあちこちの大会で秀句をとる常連だった。師は、病で倒れられるまで瓦版の会会長をほぼ十年間務められ、同時に読売新聞関西版「よみうり時事川柳」欄の選者でもあった。(写真と本文内容とは関係ありません。)

師が大会の選者をされるときは「身内(※編集同人)の句は(秀句に)とらん」とおっしゃって、そこは見覚えのある字かどうかで判断しておられたと思う。それが師の選者としての姿勢だった。飄々としたかたで、ふだんはユーモアたっぷりむずかしいことはおっしゃらなかったが、そういうところ一本スジが通っておられたのね。

選者すべてがそういう姿勢のかただと問題はないのだが。実際のところ、師のようなかたはごく少数ではないかと思われる。秀句にとらねばならない義理があるのかどうか、そのことを囁かれながらも改めることのない柳人を何人も知っている。秀句にとるのは自身の会の会員(同人)であったり、ごく近い知己であったり。清記選であっても、事前に打ち合わせをしているのか、同じ人の(大したことのない)句がよく上位に抜かれている。

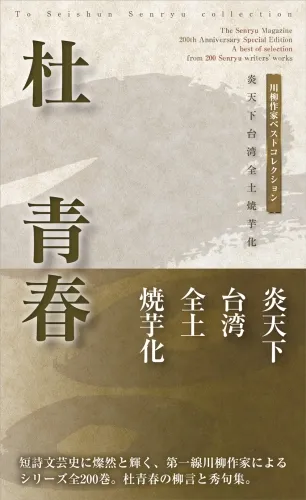

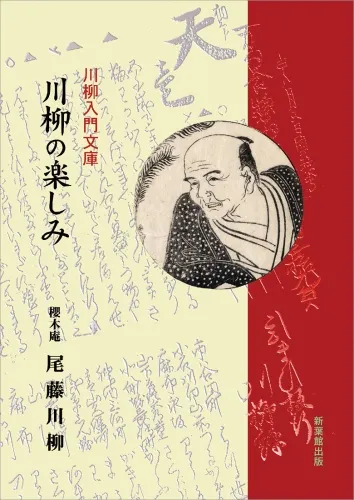

我われは何のために川柳を択んだのか。この口語で詠む文芸の可能性を信じ、短歌より俳句より川柳を択んだのである。十七音に言霊(ことだま)を込め、いま現在を生きる我われのいのちそのものを直截に吹き込もうとするのである。平等に、自身の選句眼のみを頼りとしてほか一切は考えない。そうであってこそ、川柳を明日へつなぐ文芸とすることが可能になるのである。

Loading...

Loading...