以下、川端康成『末期(まつご)の眼』より。(写真:芥川龍之介)

以下、川端康成『末期(まつご)の眼』より。(写真:芥川龍之介)

「…僕の今住んでゐるのは氷のように澄み渡つた、病的な神經の世界である。 僕はゆうべ或賣笑婦と一しよに彼女の賃金(!)の話をし、しみじみ『生きるために生きてゐる』我々人間の哀れさを感じた。若(も)しみづから甘んじて永久の眠りにはひることが出來れば、我々自身のために幸福でないまでも平和であるにちがひない。併(しか)し僕がいつ敢然と自殺出來るかは疑問である。唯自然はかういふ僕にはいつもよりも一層美しい。君は自然が美しいのを愛し、しかも自殺しようとする僕の矛盾を笑ふであらう。けれども自然の美しいのは、僕の末期の眼に映るからである。」

修行僧の「氷のように澄み渡った」世界には、線香の燃える音が家の焼けるように聞え、その灰の落ちる音が落雷のように聞えたところで、それはまことであろう。あらゆる芸術の極意は、この「末期の眼」であろう。…

…例えば死であるが、死にそうもない人でもさて死なれてみると、やはり死ぬのだったかなと思いあたる節があるものである。すぐれた芸術家はその作品に死を予告していることが、あまりにしばしばである。創作が今日の肉体や精神の科学で割り切れぬ所以の恐ろしさは、こんなところにもある。

‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

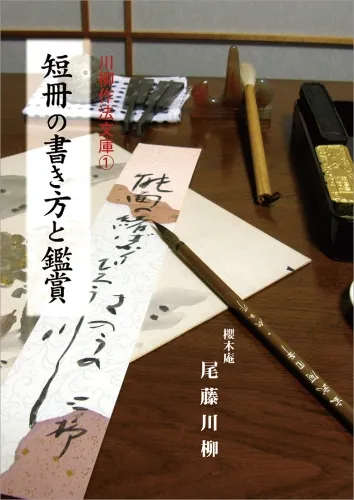

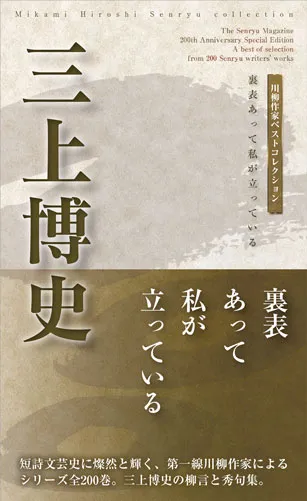

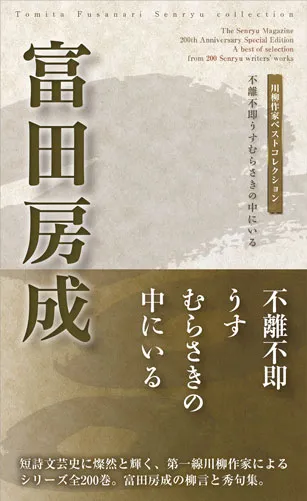

川柳にも「末期の眼」は詠まれている。人間存在の根幹に関わるところまでを詠むのが文芸川柳であると常に申し上げてきたのだが、お分かりいただけるだろうか。

あきらめたとき美しくなるこの世 新家 完司

何もなかったように鋭く死んでいる たむらあきこ

Loading...

Loading...